冬の心身の養生

明けましておめでとうございます!

新しい年を迎えた1月。気持ちも新たに目標を立てる一方で、年末年始の疲れが残り、厳しい寒さで体調を崩しやすい時期でもあります。

今回は冬を健やかに過ごし、来るべき春に向けて力を蓄えるための養生について、お話ししたいと思います。

東洋医学では、自然界の移り変わりと私たちの身体は密接に繋がっていると考えています。

東洋医学では、自然界の移り変わりと私たちの身体は密接に繋がっていると考えています。

冬は「閉蔵(へいぞう)」といわれる、自然界すべてを閉ざし、生命力を内に蓄える季節です。

動物たちが冬眠するように、私たち人間も余分なエネルギーを発散せず、体力を温存し、養うことが大切です。

特に冬の養生で重要視されるのが、「腎」です。

ここでいう腎とは、西洋医学で言う腎臓だけでなく、生殖器、ホルモン、骨、歯、耳、髪など生命活動の根源となるエネルギーを蓄える場所を指します。

冬に腎を養うことで、免疫力が高まり、活力ある身体が作られます。

では、腎を養うためにできることをご紹介しますね!

・温かい食事を摂る

・温かい食事を摂る

根菜類、乾姜(生は身体を冷やします)、ねぎ、にんにく、唐辛子などが、体を温めてくれる食材です。

今、流行りのせいろ蒸しにするのもとてもおすすめです!簡単で、お野菜は何も付けなくても素材の甘みを楽しめます。

・腎を養う食材を摂る

黒い食材(黒豆、黒ゴマ、ひじき、昆布)は腎を補うとされています。また、山芋やくるみも良いですね。

ほかに、冬が旬の食材も、今の身体に必要な栄養、エネルギーを与えてくれます。

・適度な運動で巡りを促す

寒いと外出が億劫になりがちですが、軽い散歩やストレッチ、筋トレで身体を適度に動かすことで血行が良くなり、冷えの改善につながります。

急に激しい運動をするのではなく、じんわり温まる有酸素運動が好ましいですね。

・質の良い睡眠をとる

冬は夜が長く、陽の気が少ないため、ゆっくりと休息をとることが大切です。

冬に限っては早寝遅起きで十分な睡眠時間を確保しましょう。

なかなか寝付けない、朝起きてもすっきりしないなどの症状にも、鍼灸治療はおすすめです。

また、冬は日照時間が短くなることで、気分が落ち込みやすくなったり、活動意欲が低下したりすることがあります。

そこで更に出来ない自分を追い込むのはNGです。冬だから仕方ない!と割り切ってもいいと思います。

心も身体と同じく、この時期は「内にこもる」傾向にあると理解し、無理をしないことが大切です。

静かに過ごす時間を意識的に作ってもいいですね。

読書や、瞑想、勉学に勤しむなど、内省的な活動は心を落ち着かせ、精神的な充実をもたらします。

ストレスを溜め込みやすいときには、アロマオイルを焚いたり、いつもより少しだけ高い入浴剤を使って贅沢なバスタイムを過ごすなど、よく頑張っている自分をほめてあげましょう。

陽の気が少ない冬はどうしてもネガティブな気持ちになりがちです。

日常の小さなことに感謝する習慣を持つことで、心の安定を保ち、ポジティブなエネルギーを育むことができます。

冬の養生は、寒い冬を乗り切るだけでなく、病気になる前の未病の状態を防ぎ、来たる春に向けて生命力を充電する大切な期間です。

この時期にしっかり心身を大切に過ごして、春に活き活きできる身体を手に入れましょう!

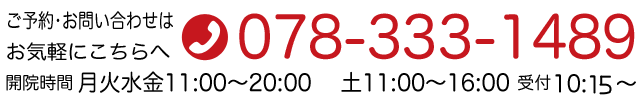

神戸東洋医療学院付属治療院

富田 彩

********************

神戸 三宮で鍼灸といえば

神戸東洋医療学院付属治療院

********************

https://lin.ee/mhoSLdc

https://lin.ee/mhoSLdc