目をとじますか?耳をふさぎますか?

皆さん、2023年「荒れましておめでとうございます」

もちろん阪神タイガースの優勝を寿ぐご挨拶です。

神戸、大阪では優勝当夜、喜びの熱気のためか熱帯夜でした。

前回の優勝から苦節18年、本当に嬉しい限りです。

さて、冒頭にお断りしますが、今回のコラムは100%私見です。

当学院を代表していませんし、当院の総意でもありません。それを踏まえお付き合い頂ければ幸いです。

私達の暮らしの中で、当然のように語られる健康や食に関わる情報や、薬や体の働きに纏わる常識があります。

しかし、客観的な統計や現象を改めて知ることで、私自身衝撃の事実を学ぶ機会がいくつもありました。

皆さんにとって、これらは興味深い内容になるのか?場合によると不快や不安を与えかねないという危惧を抱きましたが、まずは真実を知ることから次の一歩が始まると確信し、その中から一つの話題を取り上げます。

私達は2020年から新型コロナウイルスの蔓延に見舞われました。大切な人を失い、また、行動の自由を制限され、経済的な損失をうけました。

今年に入り人の動きや経済活動が活発になり、一件元の生活が返ってきたようにも感じますが、私はまだ以前の暮らしが戻ってきていないと感じます。

それは、新型コロナウイルスの定期的かつ頻回のワクチン接種が続いているためです。

9月後半からは、オミクロンの変異種であるXBBに対する接種が始まっています。

もちろんワクチン接種により助けられた方々もおられると思っていますが、ワクチン接種により亡くなられた方や健康被害を訴えられる方々も少なくありません。

もちろんワクチン接種により助けられた方々もおられると思っていますが、ワクチン接種により亡くなられた方や健康被害を訴えられる方々も少なくありません。

私は臨床でコロナウイルスワクチン接種による後遺症と病院で診断を受けられた患者さんを施術させていただいています。

幸いにも回復に向かわれていますが、完治には道半ばと感じています。

そういう方を診させていただくにつけ、国はなるべくメリット、デメリットについて、その都度情報公開を行うことが国民に対する愛情であり誠意ではないかと考えます。

先日、大阪府泉大津市で市民を対象に「健康づくりシンポジウム」(令和5年7月22日開催)が行われました。

現在、世界での新型コロナの流行状況やコロナ感染による後遺症、ワクチン接種による後遺症の方々への治療の取り組みとその成果について、また、ワクチン接種による健康被害の現状とその科学的な解説などの報告が各先生から行われました。

私も初めて知ることも多く、また、今後の課題についても考えさせられました。

医療に携わる私達はもちろんですが、皆さんや皆さんの大切な人達のためにも知っておかれると良い内容だと思います。

興味のある方は、当日の様子がYouTube動画で視聴が可能です。

私自身、個人的に大切に思っている方々へ伝え始めています。そのため、今皆さんにもお伝えしています。

情報をもとに自分が考え行動できればと思っています。

私達が鍼灸治療において診察を行なう際、その人の症状に関連することはもちろんですが、食べ物の嗜好や仕事の具体的な内容、趣味、ストレスについてなど、治療とは直接関係がなさそうな内容まで伺うことがあります。それは、様々な情報を得ることで初めてその人の理解が深まるからです。

私達が鍼灸治療において診察を行なう際、その人の症状に関連することはもちろんですが、食べ物の嗜好や仕事の具体的な内容、趣味、ストレスについてなど、治療とは直接関係がなさそうな内容まで伺うことがあります。それは、様々な情報を得ることで初めてその人の理解が深まるからです。

世間を見るときにも診察と同じような様々な視点を持つことが大事だと考えています。

今回の内容が皆さんの一助になればと願っています。

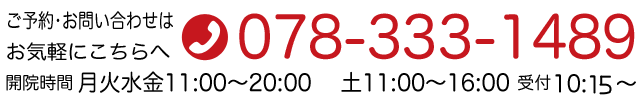

神戸東洋医療学院付属治療院

川上 靖

********************

神戸 三宮で鍼灸といえば

神戸東洋医療学院付属治療院

********************

9月に入りまだまだ暑い日が続いておりますが、皆さんは体調の方はいかがでしょうか?

9月に入りまだまだ暑い日が続いておりますが、皆さんは体調の方はいかがでしょうか? 症状は、頭痛や吐き気、倦怠感、眩暈やふらつき等様々です。

症状は、頭痛や吐き気、倦怠感、眩暈やふらつき等様々です。 9月以降は台風等も多く発生する季節になってきます。山の天気はとても変わりやすいと昔からよくいわれています。

9月以降は台風等も多く発生する季節になってきます。山の天気はとても変わりやすいと昔からよくいわれています。 梅雨明け間近でいよいよ夏本番、気温の上昇により体調を崩される方が多く見られますが、皆さん大丈夫でしょうか?

梅雨明け間近でいよいよ夏本番、気温の上昇により体調を崩される方が多く見られますが、皆さん大丈夫でしょうか? 紫外線に当たり続けそれが蓄積されると、皮膚が厚くごわつき、肌に張りを与えるコラーゲン、エラスチンなども質が変わり、シワやたるみの原因になってしまいます。

紫外線に当たり続けそれが蓄積されると、皮膚が厚くごわつき、肌に張りを与えるコラーゲン、エラスチンなども質が変わり、シワやたるみの原因になってしまいます。 今では日焼け止めクリームや日傘以外にも「UVカット衣類」が売られていますね。外出にUVカットカーディガンなども便利です。

今では日焼け止めクリームや日傘以外にも「UVカット衣類」が売られていますね。外出にUVカットカーディガンなども便利です。 音楽を聴くことで、リラックスしたり、落ち込んだ気分が向上したりと感じた経験をお持ちの方も多いと思います。

音楽を聴くことで、リラックスしたり、落ち込んだ気分が向上したりと感じた経験をお持ちの方も多いと思います。 また、睡眠前はリラックスできるようにゆったりとした音楽がおすすめです。

また、睡眠前はリラックスできるようにゆったりとした音楽がおすすめです。 3月になり、春の陽気を感じられる日も増えてきました。

3月になり、春の陽気を感じられる日も増えてきました。 ・怒り過ぎるとイライラして顔は赤くなります。気が上がりやすく「肝」に影響します。

・怒り過ぎるとイライラして顔は赤くなります。気が上がりやすく「肝」に影響します。 治療院も新しくなり、新年度に向けてさらに活気づいてくる時です。イライラせず落ち着いて過ごすことが大切ですね。

治療院も新しくなり、新年度に向けてさらに活気づいてくる時です。イライラせず落ち着いて過ごすことが大切ですね。